韩子勇近照

韩子勇,中国艺术研究院院长、党委书记,研究员;国家艺术基金专家委员会委员,中央文史馆特约研究员。著书20余种,曾获第二届鲁迅文学奖。

韩子勇 林渠哗啦啦开进荒野 纸本水墨 30×45厘米 2019年

玫瑰园外的玫瑰

人生四季,景色殊异。生命有限,读再多书、学再多知识,也不能代替生命哪怕是一瞬间的体验和感受——少年不知愁滋味,谁也无法提前到达,更遑论提前预演和获得。人生有共相、殊相,落实在个体生命的此在体验,只可忆、不可逆,只可期冀、无法加速。这一次射出的箭镞,从虚无来、向虚无去,生以死证、死以生存,他的尖,刺破一层层的膜,一层层的有,如波如粒,如虚如实,闪烁存在的美和意义的光,直到销蚀了整支的箭,融入虚无里。人群是万箭齐发,是生死大场,是社会的布朗运动或排空长云,发射、坠落,发射、坠落,人间红尘无穷已,使茫茫虚无和荒诞好像不存在、好像个笑话。但它不是笑话,只需看看,看看这弥天的、无法躲闪的箭,生命的千洞百孔,就该细读无意间挥霍掉的、细小短暂无法存留的,时时刻刻从细胞、骨血、神经、发丝、指缝、意念、情感、行动的瑕隙流失的体验。婴儿意识不到自己,童年、少年对世界充满好奇,青年情绪饱满、随时自我爆炸,中年属于家庭、事业——直到老年,微息轻拂渊面,树木钻进深秋——不是森林钻进深秋,是一棵棵的树,独自钻进深秋,终于意识到——我到了一个地方,那只箭,它锋利的尖,穿破春、夏、秋,在深秋这层膜上,迟疑一下,凝出霜星,觉察到自己,他说:我这是到哪儿了呢?

深秋的痛苦,不在冬必来。是忽然发现这世界,错骤多。那饱满的、秋风飘舞的酡红果实,个个有酸涩难咽的汁水。关键是,想不出对,改不了错,束手无奈,无从收拾,只能叹息一重重春江花月、江水东流。受想行识,受已漫漶、想多谬幻、行得悖反、识陷疑丛,那就在无妄的追忆中复盘、观想吧,言辞返回景象,判断哑于体味,符号化作水墨。退离之间,我愈发感到,水墨的表达比文字之类,多一些轻松和欢愉。仿佛水墨一途,如那最后箭镞,铜铁的尖棱,悄然换上了毛笔的笔头,不再寒光凛凛闪进,而是柔软、灵性、屈服又倔强的毛簇,是水墨、宣纸上自由缓慢的濡染描摹,不用去理会主题、题材、形式之类,跟随自性心象的沉淀隐浮、随意而行就好。

韩子勇 土峪沟麻扎村的墙 纸本水墨 50×50厘米 2020年

土峪沟麻扎村

这二十年来,我最喜读的书,是有关考古的书、文章。这类书、文章中,又最喜和文明起源有关的内容,只要有机会也愿意到这样的地方——比如考古工地、古村故城、沙漠遗址、博物馆或文物库房之类的地方转转、看看。人老了,就更念旧,偏爱古早之物,或许这也是人性或生命自有的倾向吧。

土峪沟麻扎村是个古村落。最早出现在这里的,应该是车师人。车师人以牧为主、半牧半耕,后来逐渐以耕为主。车师人毛发微黄,信萨满,操印欧语,喜弹箜篌。在新疆各地,出土不少箜篌。箜篌是从西域传到内地的乐器,它应该和地中海区域的竖琴有些源流关系,这种在文献、诗歌、洞窟壁画中大量出现的乐器,后来怎么就失传了呢?每一种消失的乐器,比如箜篌和筚篥,都有神秘的归处。从两河流域东来的小麦,曾在此处歇脚,一路远行伊州、河西走廊,进入口里,改变了中国北方的种植结构。戈璧上的洋海墓地,曾出土2500年前的萨满干尸。这干尸看上去惊艳脱俗又衣衫褴褛,头戴毛束翻卷的羊羔皮的帽子,额围彩色毛绦带,毛制的大氅、斗篷、裤裙,里三层外三层毛麻织物,样式复杂,棕红黄黑,缀以海贝、铜扣、铜铃之类的饰品,像个集万千爱好于一身的破烂王,胸口放有大麻的籽、枝、叶,用以致幻、癫狂、通神,微蜷的腿旁有石斧,是作法之器。

这里曾是从波斯而来的祆教(拜火教)最靠近东方的、最后的圣坛。离此不远的另一处阿史塔那古墓群,墓多有室,不再是草草掩埋。我记得一祆教信徒墓室的壁画,有一棵光明树,煞是奇怪、好看。树下围坐的家人,如日常行色,又像光明中冥想和沐浴。这片墓葬的主人多为汉人,鞠氏高昌的名将张雄就埋在这里。张雄可能是这里出土的干尸中最著名的汉人。这里也是佛教重地,柏孜克里克千佛洞就分布在这条沟里,虽经严重破坏,佛像面容特别是双眼,多被铲割挖毁,但其盛大繁密,仍压抑不住地铺陈于天地。再后来直到今日,是伊斯兰文化的覆盖,也因传教士(圣徒)的拱北(墓地),此村得名麻扎村(麻扎意即墓地)。伊斯兰教10世纪进入新疆阿图什,用了近六百年打打杀杀,一路圣战,占叶城、和田、阿克苏、库车、伊犁……一路向北、向东,最后到吐鲁番、哈密。西域的文化沉淀,是打破、中断、变迁之剧裂、分层之鲜明,犹如一杯鸡尾酒,没有过多地搅拌、融合,显得突兀、异常。这与本土的人文社会力量相对稀薄、孤立、势单力薄有关系,一击之下,即刻倾覆,这种变乱无常更增加了神秘和感性,如同多义的、纵横交错的现代画,不知从何读起、到哪结束。

吐鲁番的人、田舍、植物、动物……都藏在沟里呢。木头沟、葡萄沟、土峪沟……有水的沟里就有生命、生活、记忆、人——活着的人以及埋在地下数量众多的干尸、月饼、水饺、课本、文书等。我曾为土峪沟这个外焦里绿的小山沟著有小文《一沟文明》。西域空旷,视线一览无余,自然的大本质从天而降,无遮无拦裸呈于世,衬出人的渺小虚淡,使人陷入终极、神学、人与自然之类的玄秘之思,但同时又特别感性、冲创、缺乏节制,抒情多于记述,表现多于沉潜。看看那歌山舞海、热情沉醉、心思多变的人群吧,他们在以怒放之姿对抗茫无际涯的铅色戈壁呢。这里太少能藏得住人、自我、心思、生活、情感的地方和方法,似乎一切随时都在重复一个动作:敞开、喧哗、解散、流失、虚无,向着逃、藏、空、无的方向消遁。阳光、高温,一模一样、连绵不息的沙漠戈壁,是最好的消毒、脱干、掩埋和保鲜,使一切烟消云散又新鲜如初。新疆是国内有机质文物比较多的地方,干尸、蚕丝及羊毛织物、文献、植物、食物历经千年、栩栩如生。我为西域取象,一个“空”,一个“藏”。“空”和“藏”互搏,没有结果,你把我打倒、我把你按住,一个无形的裁判在深处大声喊:1、2、3、4、5、6、7、8、9——快喊到10的时候,倒地的一方摇摇晃晃、又站起来,反身把对方按下,于是再重新来过。“易”有“连山”“归藏”,这里是“归藏”,是“开始”的“消失”之处。

画中这面墙,取自德裔探险家阿尔伯特·冯·勒柯克(1860—1930)20世纪初叶闯入土峪沟、用克虏伯匕首盗掘佛教壁画时住过的房子。西域土墙的窗户很小,这里阳光强烈,风沙弥漫,冬季干冷,开小窗为的是夏天防沙防晒,拢住一屋的幽凉,冬天能捂住热气,不使外散。麻扎村的许多房子,时间久远,老旧有味。村里绿地宝贵,虽然是土坯房,也密密麻麻挤成一堆,核心处房子摞房子,形成两三层。我记得,麻扎村的圣徒麻扎,在一个显眼、阳光嘹亮、不大不小的山丘上。有土墙围着大半个小山,里面夹杂着其他信众的墓,七拐八转地爬上去,圣徒墓的墓室狭窄神秘。这处麻扎,在信徒心中大大的有名,被认作小麦加,常有陕甘宁青之回民,千里迢迢赶来此处朝觐。

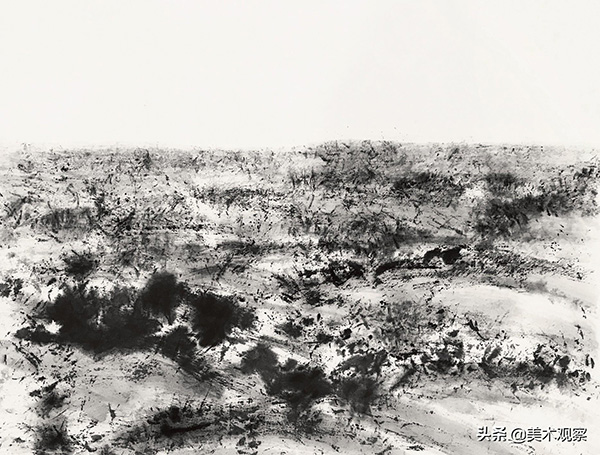

韩子勇 戈壁路 纸本水墨 50×50厘米 2019年

第二幅画中这条麻扎村的小路,是一道弧,抛起又落下。来新疆的朋友如果有心,可以在麻札村住一周,把自己抛起又落下,细觅弥散在词与物、生与死、沙与叶、寂静和喧嚣细缝里的文明与生活,用不着开车一路狂奔,大呼小叫。停住脚、静下来、融进去,才能呼吸到新疆深处翻涌出来的复杂、神秘、浓烈的味道。

韩子勇 楼兰土垠所见 纸本水墨 50×50厘米 2020年

楼兰

楼兰的名气,在西域三十六国中第一。

楼兰的位置,在西域三十六国最靠东,如果把塔里盆地看成巨大的叶子,楼兰在叶柄的位置——罗布淖尔区域。从叶柄往北,沿叶子北缘的波线,是天山山脉南麓的雪水河发育出的点点绿洲,由此串起丝绸之路西域段的中道;沿叶子南缘的波线,是昆仑山脉北麓的雪水河发育出的点点绿洲,由此串起丝绸之路南道,而塔里木河,就像连着叶柄的中间的那条主叶脉。进入西域早期路线,是从河西走廊,进敦煌,下一站,常走的沙碛之道,就是直去楼兰,再由此进入丝绸之路的中道和南道,这是主线。楼兰湮灭后,过去走北道副线,更加活跃起来,伊洲、高昌,特别是高昌,可以通北道、亦可通中道,高昌就逐渐接替了楼兰的这个作用,好像这个叶子的柄,长着长着歪了一点。楼兰、高昌,就像进入茫茫沙漠绿洲之路上的三岔口。楼兰、高昌、于阗、龟兹,是西域史的底片上,最早最多显影出来的地方。

这样的顺序和关系,是中央王朝视角。一生二、二生三、三生无限。中国最早成熟的是道家思想。世界史上最大、最久远、最根本、最经典的两股历史力量,是以中原为代表的农耕集团和以漠北为代表、与农耕集团毗邻而居、犬牙交错的游牧集团。这两大集团,如太极的阴阳两仪,一实一虚,一动一静,你来我往,冲决融合,最后铸成“多元一体”的共同体。即使今天在她周围,比如蒙古国、韩国,最重要的图案也是这太极图。这一世界史中最壮观的演化景象,如宇宙星云一般,“征服者被征服”,高文明无形的引力,是无为、虚静的“阴索”,使外部撞击看上去更像侵入、更像主动有为的“阳索”,但更深的本质和最终的结果,是加入、融入,是从“和”到“合”。这“多元一体”,从是“一”“中”“天下”对“边缘”“化外”“多元”,到不断纳入“一”“中”“天下”这个“一体”。结果就是农耕线日益向北、向西的扩展。匈奴袭河西走廊,使大月氏支远徙今天的阿富汗一带,张骞出使西域,是为联络大月支断匈奴右臂,最终是中央王朝居有河西走廊,化游牧为农耕,从而牢牢扼住西域的咽喉。典籍中把张骞出使西域叫“凿空”,“凿空”是打通。一个“凿”字,火花四溅,我像听到看到两千多年前的一哨人马,面对壁立千仞的前路,叮叮当当发出凿击之声,随着千锤万锤的凿击,那些像岩屑的“空”“无”、“乌无之物”,一点点剥落、飞溅在张骞身上,虚无茫茫、晦暗不明,通向亚欧大陆腹地的天涯之路,渐渐露出曙色,点点滴滴洒落在历史的典籍文献上,变成观念、想象和持续不断的行动。凿空,是一个伟大文明的斫凿进击,从而打通向西之“塞”。这一凿,就凿出丝绸之路,推动更大范围的东西方文明演化的大历史。

中央王朝经略西域,楼兰是先入为主的第一站,战略位置最为关键,与匈奴的争夺最烈、记载最多,声名最大、最早,因此渐渐成为代表西域的诸多想象之地,这想象经久不息,一路颠簸流沛于诗词歌赋里。19世纪末20世纪初,心思各异的所谓西方探险家,摩肩接踵进入西域,一遍遍洗劫这些早已废弃、孤陷大漠的荒城。比如,那个因楼兰而成名的斯坦因,连楼兰人的垃圾堆也没放过,细细翻它个底朝天。20世纪80年代,彭加木失踪于罗布泊地区,经报纸广播的传播,击起一圈圈好奇的涟漪。同一时期新疆考古所又在楼兰出土一具女尸,被人唤作“楼兰美女”,坊间又一番添油加醋。再加上罗布泊地区是“核爆区”,我脑子里经常无端由升起的一朵“黑武器”的蘑菇云(小时候一直把“核”误为“黑”)……围绕着楼兰的各种八卦和严肃知识络绎不绝。这片干涸、荒芜、难以接近的遥远之地,被各种传闻、心思和目光一次次浇灌,迷幻一层层的浪漫、敬畏、向往和神秘。

楼兰星散。一部分楼兰人迁徙到吐鲁番的鄯善县。《汉书·西域传》记载“鄯善国,本名楼兰”。他们携带着地名一起迁徙。地名搬家不仅搬来楼兰,也搬来了罗布泊。鄯善县有个的辟展乡,“辟展”即“蒲昌”“蒲昌海”“牢兰海”,即罗布淖尔。鄯善县有个迪坎乡,是进入楼兰的入口。这个乡,加上和田地区民丰县孤悬沙漠的安迪尔牧场,有沙漠拨踪之术的向导最多。19世纪末20世纪初,西方探险家进入楼兰和精绝,要靠有经验的当地人做向导才不会困死在沙海中。

我去楼兰两次,都是从迪坎上路。楼兰古城有一个文物保护站,保护站有两人、两排地窝子、一杆国旗、一只狗、几只鸡。这是大地上最细小、孤零的人烟。保护站长年靠两个月从若羌送一趟水、油、米面、蔬菜、肉食之类,才能维持存在,生活、工作无比的寂寞无聊。保护站的人,半年轮换一次,时间长了语言能力会退化,突遇访者反应迟钝。我们拉了一车生活之用,外加一箱酒,一箱从市场上收缴的、乱七八糟的盗版碟子,兴奋地驰向罗布泊这片浩瀚阒寂的无人区,体会地球上人类生活过的最荒凉的地方。

那真是令人震撼的往日云烟,最饱满地定义了废墟这个词。废墟处处皆有,但楼兰给我的感觉,是这废墟特别新鲜,无人惊扰的新鲜,保存着完整的时光遗骸。伫立其间,会觉得时光像电焊枪耀眼的弧光,永不停息地从天上溅落下来,嘶嘶作响,万物一点点剥落、堆积,似乎看见形成这尘埃、沙漠世界的自然力量,默不做声又大得吓人。楼兰有开释之能,一些想不开、看不透、斤斤计较、经久缠绕的烦恼,慢慢烟消云散了,放下背负太久的包袱,身心变得无比轻松。楼兰是隐于沙海的伟大的老师,它无言的教诲,镌刻在脑回路里,经常想想,会滋养一生。楼兰,足以改变人对生命、生活的理解,它用亘古的、无边无际的荒凉,碰碎短暂的价值和意义的世界。

想到一首苏菲派歌谣:

“我是破烂王

篝火是我的宝座

窝棚是我的宫殿

世界在我眼中一如废墟

我的左脸已被情火烧伤

右脸仍在唱情歌”

时间是真正的破烂王,是终极的废墟收集者。所有崭新之物,最后都被它收去,一样不剩。“阴阳割昏晓”。和新、晨相比,旧和昏更庞大。如同昼夜等分,那些向前看最远、最深的目光,是因为向后看最远、最深。有个向后看的职业与时间这个破烂王相似,就是考古、文物保护、收藏、历史和传统文化的研习者,这些天性恋旧的人,跳进时间的大忘川,不再回头上岸,一干就是一辈子。樊锦诗从小姑娘,变成老太太,紧抱荒凉大域中耀眼寂寞的敦煌,“择一事,干一生”,她听到洞窟、壁画在滴答滴答时间中的销蚀,她选了最难的对手,她与时间干上了,在平凡守护中显影非凡的存在。

人的心眼,长在人身上。人类中心主义源于自我意识,但同样是自我意识的扩展、深化,又会超越此在,走向悖反,从宇宙看待自己,滋养清彻与平静,也暗生焦虑和不安。人类对废墟的炽热情感,源于对自身终局的同理心。现实如花盛开,迎面撞来,气味浓烈,争奇斗艳。这诸般香香臭臭、苦苦乐乐、喜喜恼恼,逶迤天边,排着队、夹着塞,一股脑儿堆在你的怀里,满满当当、严严实实,没得挑、无法扔,胡乱堆满你的心里,通过你的身体,你吐出来的、吐不出来的,盈天接地,身后堆成一座山,一座时间的废墟。那是另一种黯然之花,虚幻庞大,成为背景或背影。时间使人看到越来越多的破绽、错误和失败,它风化油彩、消解顽石、混淆是非,它有另一种气味——虚无的气味。艺术是对时间、对遗忘的抵抗,它想越过遗忘的鸿沟,但谁又能干过时间呢?这首苏菲派的诗与歌是非凡的。但那是讲对真主的爱。伊朗的细密画中表现这类题材的作品汗牛充栋,国人多误读为两性之爱。波斯的传统和伊斯兰教的碰撞,使宗教情感精致化、艺术化、神秘化,但它仍会风化、剥落、随风而逝。

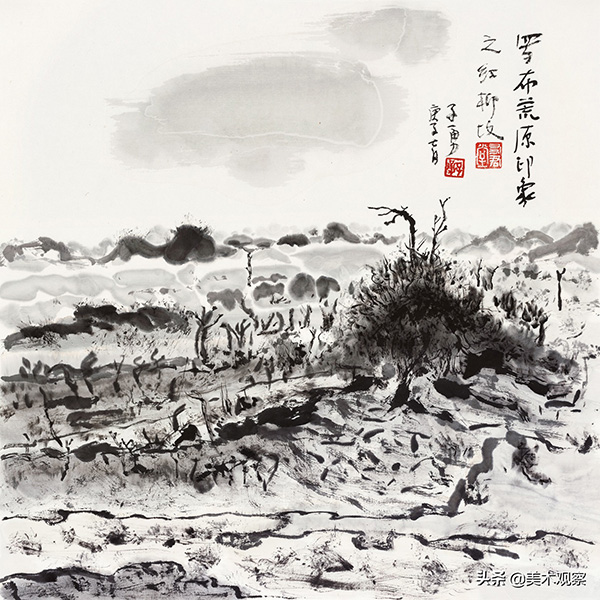

韩子勇 罗布荒原印象之红柳坟 纸本水墨 50×50厘米 2020年

罗布荒原

塔里木盆地核心区,是世界第二大沙漠、中国第一大沙漠——塔克拉玛干沙漠。这个生命禁区、死亡之海,曾是“过去的家园”,埋藏着楼兰、精绝、圆沙古城、米兰戍堡、小河墓地、太阳墓地等文化遗迹。

塔克拉玛干沙漠腹地是罗布荒原,卫星图片上神秘的、被称为“地球之耳”的“大耳隆”,是整个塔里盆地的汇水中心,罗布泊被认为是“盈亏湖”,不同气候时期反复的涨水退水,深描出一道道的耳廓线。源于天山、昆仑山的雪水河从四面八方流入塔里木盆地,汇出中国最大的内陆河,最后流入罗布泊。沿着这些大大小小的河流,发育出星星点点的条状绿洲。塔里木盆地的绿洲人文分布和时间关系,是河流尾闾的比较早,当然也更脆弱。当人口增长、社会活动超过绿洲的荷载限度,或者气候明显变化,文明之舟就开始向中游、上游退缩、迁移,一直退到天山、昆仑山的山麓平地。这是个几千年的过程,但在20世纪六七十年代加快,大量的屯垦和水利建设,最终使罗布泊完全干涸。

塔克拉玛干这片大沙土,有的是流动沙丘,有的是固定“沙包”。与流动沙丘不同,每个大大小小的“沙包”里,都有个由密密麻麻盘根错节的红柳根组成的“宫殿”。红柳一生与风沙作战,它挡住流沙也被流沙埋住,红柳越长越高,沙包也越来越大。渐渐地红柳根再也抓不住沙土深处的水分,它完成一株沙漠植物应有的使命,慢慢干死,沙包也停止成长——无数的沙包就是无数的红柳坟。过去绿洲边上的百姓,赶着驴车进沙漠,挖开一个沙包能打一驴车柴火,顺便还在红柳根边捡几块土盐。红柳吸了地下含盐的水,滤出清水养活自己,析出盐分凝住了沙土,结成含盐的土块。老乡取了土块,泡在水缸里,澄清后用咸水和面、打馕、拉拉条子。土盐咸香——怎么比喻呢?如果用冷热阴阳、升浮沉降、生硬熟软之类的观念来说明,它是热香、阳香、浮香、熟香、软香。想想看,和海盐、井盐、盐湖的盐、盐矿的盐相比,土盐经过红柳的转化,混在沙土里,又经过人烟罕至的洁净的沙土的转化,再经由塔里木的太阳和月亮的暴晒与抚爱——这种盐是不是纵浪大化、饱经沧桑,被驯化的更人性、亲和、淳厚了呢?

新疆的馕,为啥热香之气扑鼻?我觉得和土盐有关。打馕的师傅打馕时,不时把手浸入盛了盐水的盆里,把手上的土盐水淋到火烫的坑壁和面饼上,然后迅速贴上去……馕要热吃,刚出坑的最好,掰开一瞬,咸香之气爆散。过去即使在乌鲁木齐,大街小巷到处都有馕坑,稍大些家属院里也多有馕坑,随买随吃。80年代,从粮店买的面,就放在馕铺子里,只需交一点加工费,随时都可以领到热馕。土盐的缺点是不含碘,过去南疆有一种地方病——大脖子病,皆因缺碘所致。现在有了煤、天然气、加碘盐,挖沙包、打柴火、挖土盐的少了,大脖子病也已绝迹。我觉得,可以以土盐为原料,让沙漠贡献财富,生产一种高级塔里木盐,使它成为调味中的奢侈品。

二十年前,国家推动塔里木河流域生态修复工程,每年调水、输水,塔里木河尾闾干枯的胡杨又活过来了,阻止了南北沙漠的合拢。沙漠中的塔里木河流域,有世界上最大的原始胡杨林,这里曾是塔里木虎出没的地方,这种虎似乎在20世纪初叶消亡,真希望胡杨林里虎影也能再现。

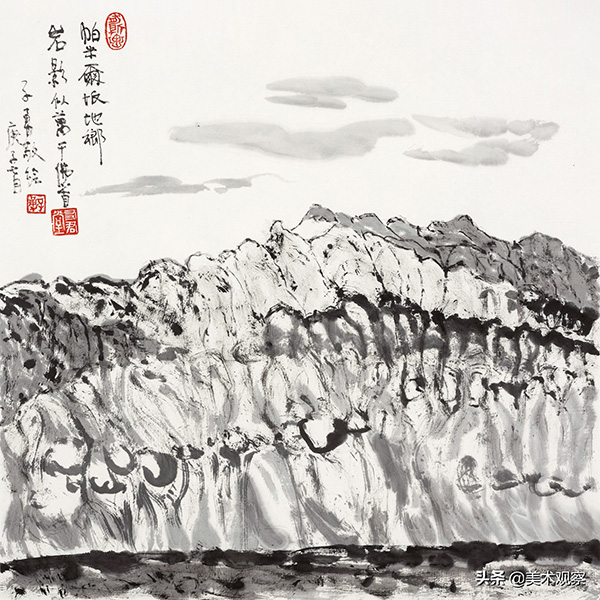

韩子勇 帕米尔坂地乡岩影似万千佛首 纸本水墨 50×50厘米 2020年

帕米尔

画画是画心象,不灭的心象。人一生经历许多,看到许多,大多风流云散了,能沉淀于心的并不多,而且并不都适合画出来。有些很简单,一闪而过、无法忘怀的景象,没什么前因后果、起承转合,甚至是不可再现、无法解释的异象,萦绕于心、不可磨灭、难以言说,只有画而后快。

2006年7月,为少数民族文艺汇演选看节目,我带主创团队上帕米尔高原坂迪乡,访《花儿为什么这样红》原民歌《古丽比塔》的源流地。车过一处,停车歇息,吃些干粮果子之类。忽见身后不起眼的干山褶皱灿然,断岩起伏一线突兀迭出,大块岩影若佛首前探,沿褶皱流泻下来的细沙,若佛衣飘飘。我惊得说不出话,一时间观想澄明、欢喜无限。此等大慧缘,自忖不敢与人妄言。之后常念想此山,我若比丘,必在此山发愿起像。然俗务累身,只能凿心为窟,挥墨点染,绘出心象,庄严国土,护佑苍生,祈愿祖国西陲安宁。

能看到什么,与文化结构、心念沉淀有关,也与那一霎那的空明心境有关,换个时间可能就完全不是那么回事了。高原的颠簸、缺氧和思维迟钝,不断倾倒多余之物,脑子一片空白,忽见那干山,就不再是干山,不再是岩块,而是涌动出万千高僧大德的列阵行走。那一刻奇妙感受,落在心里,像埋个种子,这种子时不时冒出些芽叶,仿佛在问——你没忘了吧——我没忘,我的年纪足够大,记忆开始流失,我怕有一天不知不觉忘掉了,我得画出来,完成这件应许之事。

和此相仿的奇事还有一件。2010年9月,作为一名考察团的成员,去看普陀山“文旅融合”这个典型(那时,尚无“文旅融合”这个概念,现在想,浙江的大胆探索和实践早已走在前面),刚走进普陀山的山口,接一匿名电话,是文物商店的一名女士打来,说单位正在卖店里的一尊菩萨像,正往车上搬,希望我制止此事。我见过这菩萨像,一米的样子,铜制,胸部有几个据说是“文革”时“灭四旧”打出的枪眼。我去文物商店检查工作时曾告诉经理,这件文物不许卖。估计是那位女士也知道此事,就打电话给我。

西域是佛教进入内地的通道,佛教入华,西域僧人是“二传手”,贡献甚伟,历史上的西天取经,有一些就是到西域取经。中华文化“多元一体”,首先是儒释道相互濡染、暗通款曲、“多元一体”。佛教虽外来,但能在华夏扎根,经过华夏文明的洗礼、改造、发扬光大,从根本说,也是华夏即有文明在完形结构上缺一块,补上佛教,犹如补天,才严丝合缝,成安稳轩昂之美器。我常想,历史上沿丝绸之路而来的诸文明多矣,有些能扎根、转化、落地生根、开花结果、广为流布,有些则昙花一现、烟消云散。这其中的奥秘是什么?还是文明文化在功能结构上的自我完善。

接到电话后,我即向经理询问情况,告诉他菩萨不许卖,日子难过可由博物馆用收藏经费购入。新疆曾是佛教盛土,后多遭毁坏,命运多舛,不能把仅存的一息释迹佛香吹灭。打完电话,旁行的一位大领导说:“子勇,你又冲谁吼啊?”。我道出原委,说菩萨显灵,刚进普陀山门,新疆就有求救的电话传来。这件菩萨铜像,现存新疆博物馆。那一天,在普陀山,奇事不止一件。下山时,一路无人,三辆考斯特沿下山窄路兜转徐行,车上人拉了窗帏避光小睡,一时寂静无话,神使鬼差,我此刻拉开窗帏,就看见海上有两道龙吸水的盛景,于是大家下车一通拍摄,兴奋不已,啧啧称奇。那天晚间央视新闻联播快结束时,还顺便播报了普陀山出现龙吸水的花絮。

帕米尔,古代汉文典籍叫葱岭。帕米尔是世界屋脊,地球最高的台地,天山、喀喇昆仑和兴都库什挽臂而立,好像兄弟见面,亲热拥抱。这是山的邀约,也是文明流布和族群迁徙的十字大道,如连接了南亚、西亚与中亚、左右印度文明命运的开伯尔山口,就在帕米尔东南方的台沿谷地,西域三十六——罽宾国也在此处,身影声名广播内地的西域僧人鸠摩罗什、佛图澄均曾在罽宾研佛法。佛教也是翻越了世界屋脊进入西域,沿丝绸之路再传内地,“轴心时代”的孔子、老子和佛陀在华夏的见面,是在此推门而入,完成儒释道的大结构。在人人、天人的关系上,补上人心这一块,形成三足鼎立、共襄一体的格局。道、儒、释,好像是人生三段式,少年无为,天性活泼,道法自然最妙,且不可对其斧凿;成年时渐与社会相深,处理群己关系,当以仁善之念入世,奋发有为;及至暮岁,回到内心,渡人渡己,宽谅为怀,得解脱法门。鸠摩罗什是天竺和龟兹王的混血儿,童年时曾在帕米尔的罽宾国修习佛法。这样神秘、复杂和传奇的根根脉脉,堪比时光机、虫洞,贯通了不同的时间、空间和文明,这也许暗合了佛家所讲的缘吧。

成住坏空,受想行识。人在世上走一遭,忙于观察外部世界,为欲所累,争攘不已,其实该经常多看看自己的内心。人与动物的不同,人的一切,皆由心生。

2020年8月2日

韩子勇 紫禁城 纸本水墨 30×45厘米 2017年

(本文原载《美术观察》2020年第10期)